(Newsweek Japan 2005.4.27)

| 日本企業 | 社員旅行やお茶くみをなくすだけでは国際化は図れない 複雑な文化の壁を融合させられるかが「いい会社」と「悪い会社」の分岐点だ |

意見を言わない日本人、自分勝手な外国人 職場は国際化しても、文化摩擦は相変わらずだ。

しかし競争を勝ち抜く本当のカギは、異文化間の「協争」をどう実現するかにある。

新時代に求められる人材活用術とは。

これが「ムラハチプ」なのかと、チュニジア人技術者のムナ・ウリ(31)は思った。

日本の大学院で学んだ彼女は、フランスの建設企業のアジア地区担当として日本の提携企業のオフィスで働いている。

最近、ちょっとした手続き上のミスをしたらしいが、提携先の同僚たちは苦情を言わず、みんなでウリを無視するだけだった。

あいさつしても返事はなし。ランチにも誘われない。会話の連絡もないし、ウリの会社のプロジェクトのプレゼンにも呼ばれない。

孤立したウリはできるだけ自宅で仕事をするようになり、退職も考えるようになった。「ミスをした罰だというのはわかるけど、どんなミスをしたのかはいまだにわからない。日本人が考えていることは読めない」と、彼女は言う。

これが10年前の出来事なら、話は「外国人慣れしていない会社で起きた不運なケース」ですんだだろう。しかしグローパル化が今よりさらに進めば、こうしたオフィスでの異文化摩擦が企業の命運をも左右しかねない。

読売新聞が3月に実施した調査によると、多くの日本企業が多様な国籍をもつ従業員の採用を進めている。松下電器産業(6752)は2006年、外国人の採用を8割増やすという。

上司は日本人のままでも、ある日突然、外資による買収で欧米流のマネジメントが組織に流れ込んでくることも珍しくない。

パートタイマーの国籍が多様になるほど、文化的に複雑な労務管理が必要になる。

資本や市場、雇用のグローバル化に巻き込まれる形で、日本企業はかつてない「内なる国際化」の波に直面している。

そこで問われるのは、人材の国際化をいかにプラス材料として、企業の活性化に結びつけるかだ。

それは、社員旅行やお茶くみに象徴される「異質さ」を取り除けばいいという単純な問題ではない。

優秀なスキルをもった外国人のカをいかに引き出し、チームワークを発揮しながら、互いに刺激を与え合う存在として共に働いていくか。

国籍の異なる社員が協力しながら競争する「異文化協争」が、新しい時代の「いい会社」と「悪い会社」を隔てる重要な指標となりつつある。

そうした変化を重視して、積極的に経営戦略に反映させる企業も現れはじめた。

自動車部品製造大手のデンソー(6902)は2年前から、海外子会社の現地社員を対象に幹部育成プログラムを実施している。

ねらいは、現地事業所のマネジャーたちを子会社のより高いレベルの経営に参画させることだ。

「31カ国に120余りの拠点をおいているが、それだけではグローバル化したとは言えない」と、デンソー人事部の永井立美は言う。

「真のグローバル企業になるには、人材のグローバル化が欠かせない。現地の慣習を最もよく知っている人たちが幹部となり、会社の価値観を共有する必要がある」

■同じアジア人でも文化はこんなに違う

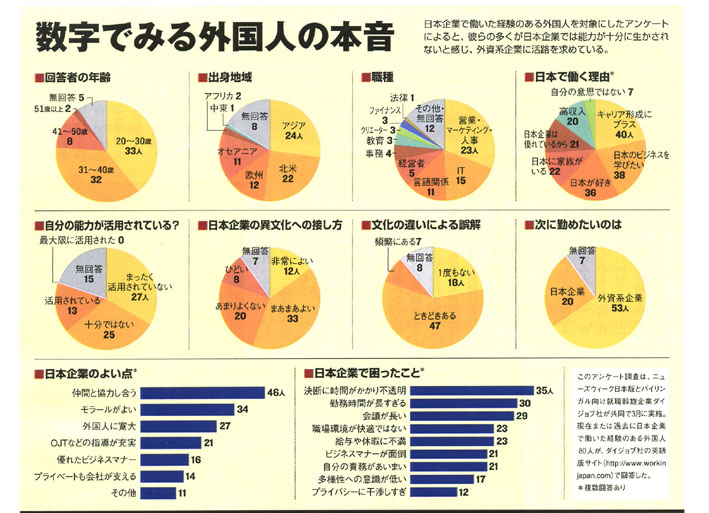

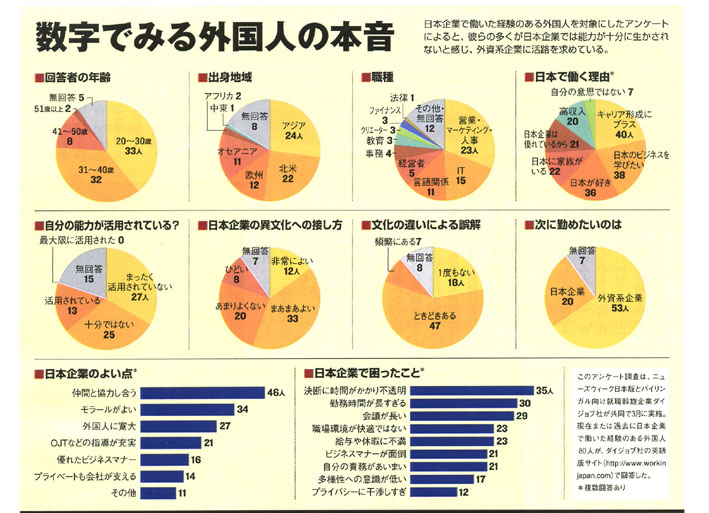

外国人社員は日本企業のどこに魅力を感じ、何を問題点とみなしているのか。

本誌とパイリンガル向け就職情報企業のダイジョブ社が日本で働いた経験がある外国人を対象に実施した調査によると、次も日系企業で働きたいと答えた人はわずか25%。66%が日本企業以外で働くほうがいいと答えた。

最大の理由は賃金面の不満だが、日本独特の企業風土も嫌われている。

朝の体操やオフィスの掃除、社歌の斉唱、鳴り響く始業ベル。

外国人に言わせれば、日本の職場は学校と同じだ。

「他の国の企業へ転職したときは、檻から出た気分だった」と、オーストラリア出身のあるIT(情報技術)企業のエンジニアは答えている。

外国人の昇進を阻む見えない壁や不透明な意思決定プロセス、根強い女性蔑視の風潮がやる気や個性を失わせているという意見もあった。

「時代遅れのビジネス手法に自分が洗脳され、他の企業では役に立たない人材になるかもしれないと不安になる」と、大阪の大手電子企業で働くヨーロッパ出身の社員は答えている。

ただし異文化摩擦の最大の原因は、今も昔もミスコミュニケーションだ。

日本人同士でさえ、それがもとで職場でトラブルが起きることは少なくない。

一般的な日本の職場では、見よう見まねで仕事を覚えることが重視されていると、コンサルティング会社ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティングの小野田美砂子は指摘する。

活発な意見交換や具体的な指示がある職場環境に慣れている外国人は、自分の役割について明確な説明を望む。

日本の出版社で働くバラグアイ出身のグラフィックデザイナー、アントニー・ブルネスは、手伝うことはないかと同僚に開いてから退社するべきだと上司に忠告された。

「そんなことは考えてもみなかったから、教えてもらってよかった。いちおう聞いてから帰ればお互いに気分よくいられる」

グローバル時代の「いい会社にまず必要なのは、そうした文化の違いを認識できる環境づくりだ。

外国文化といえば欧米の文化をイメージしたり、中国や韓国の文化になんとなく親近感をいだく画一的な思考も捨てる必要がある。

中国人や韓国人は、日本人と同じくサービス残業をいとわないといわれてきた。

「数年前まで、日本人にとって中国人は「外人」ではなかった」と、富士ゼロックス総合教育研究所の人材力強化統括部の楽明(ユェミン)は言う。

「日本の大手企業数社が中国進出に失敗してからやっと中国人が日本人とは違うことに気づきはじめた」

アジア人なら日本流の非言語コミュニケーションになじめると決めつけるのは誤りだと、異文化コンサルタントの富永信太郎は言う。

富永は大企業の外国人を対象に日本文化セミナーを実施しているが、日本人が「あの人は空気が読めない」とぽやく場合の「空気」という概念を理解できるのは、タイ人だけだ。同じアジアの中国やインドも含め、日本以外の文化の大半は言語コミュニケーションが基本だと、富永は指摘する。

インド人のシステムコンサルタント、ハーシュ・オブライは日本企業に入社したインド人に、最初のうちは会議で発言するなと助言している。

「でも、彼らは黙っているのは無理。だから私が後ろにいて、話しはじめたら体をつついて注意してやらないといけない」

海外に行く日本人ビジネスマン向けのセミナーで富永が実践して効果を上げているのは、日本人従業員にまず日本語で自分の意見を表現する訓練をさせる方法だ。

受講者に2分間の自己紹介をさせ、日本語でスピーチができるようになったら英語に切り替える。

「気持ちを言葉にするのは、そうするように言われてこなかった日本人には拷問のように感じられるが、言葉にしないと外国人にはわからない」と、富永は言う。

人材をグローバル化する目的が現場まで浸透せず、社員が混乱することもある。

「経営者は外国人を雇ったことに満足していたけど、中間管理職の人には日本人と同じように行動するよう求められた」と、IT関連企業に2年間勤務したフィリピン人のネルソン・デクリネスは言う。「それなら外国人を雇う必要なんてないのに」

■中国人社員の離職を食い止める工夫

多くの日本企業にとって、海外にある子会社の従業員とどう接するかは、国内で働く外国人社員の扱い以上に切実な問題だ。

中国に進出した日本メーカーの多くは、大学新卒者を積極的に採用している。

ねらいは、中国流の労働文化に染まる前に日本式の愛社精神を身につけさせること。

だが、中国人はすぐに辞めてしまうとこぼす日本企業も多い。

人材紹介会社パソナテック(2396)の中国事業部コンサルタント、小平達也によれば、それは中国が契約社会だからだ。

「契約が切れそうになっても、日本人の上司はなかなか話をしない。だから中国人はあきらめて転職先を探しはじめる」

日本本社で過去4年間に中国人エンジニアを40人採用したNECソフトでは、職場の定着率を上げるために特別な工夫をしている。

人事担当の永井顕一は、新入社員の一人ひとりに「あなたがここにいたいと思っているかぎり、契約は更新する」と説明する。

日本人従業員にとっては当たり前だが、中国人にとってはそうではない。

永井は、終身雇用というあいまいな目標で新入社員を働かせるより、彼らの将来の夢や能力開発について話し合うことにカを入れている。

結果、同社の中国人の職場定着率は97.5%に達している。

三菱商事(8058)の国際人材チームリーダー、松田豊弘によれば、アジアの多くの国には「ジャパンパッシング(日本飛ばし)」の傾向があり、現地の人々は日本より欧米の企業で働きたがる。

そこで松田は、中国で新しい人事制度を導入した。

中国人管理職の業績とキャリアアップにカを入れ、昇進するにはどんな能力が必要かを絶えず本人にフィードバックする。

給与水準も他のグローバル企業に負けないよう努力しているという。

社内の「英語化」にも取り組み、社内文書や情報の95%を英語に翻訳している。

こうした改革が根付くのは10年先だろうと、松田は言う。「ローマは一日にしてならずだ」

ただ、離職率の低さが「いい会社」の条件とは言いきれない。

働き方の概念や将来の目標が異なる外国人に終身雇用を期待するのはまちがいだと、桜美林大学経営政策学部の馬越恵美子教授は言う。

■日本人も外国人も「異文化研修」が必要

たとえばホワイトカラーのマレーシア人は、起業して社長になることをめざしている人が多い。

だから無理に引きとめるよりは、辞めた後に現地のいいパートナーになってもらう関係を在職中からつくっておくほうが、長期的にみると企業の利益になる。

グローバル化や移民労働者の増加で「文化」の意味が複雑になった今は、人事担当者が異文化に関する詳しい報告書に目を通せばすむ時代ではない。

重要なのは、自分がどんな先入観にとらわれているかを考えることだと、東京で異文化コミュニケーションの講師をしているコミサロフ喜美は言う。

日本人は会議でまったく発言しないと考える欧米人にはおそらく、会議は活発な意見交換の場だという思い込みがある。

ヨーロッパ人はわがままでさっさと帰宅すると思う日本人には、自分より他人のことを優先すべきだという先入観があるかもしれない。

今のところ、外国人を採用しているほとんどの日本企業は、外国人従業員を対象に日本の文化やビジネス慣行の研修を実施しているだけだ。

しかし大部分のコンサルタントは、そうしたやり方に賛成していない。

「外国人だけ教育しても、日本人の社員教育を行なわなければ効果はあげられない」と、コミサロフは言う。

賢明な企業はすでに動きだしている。

NECソフトは、中国進出をにらんで中国人従業員の能力開発を進めてきたが、それと並行して東京の日本人上司や同僚にも異文化研修を受けさせている。

1999年にルノー(Renault)と提携した日産(7201)は「日産リバイバル・プラン」の一環として、日本人社員と外国人従業員の両方に異文化研修を実施した。

この試みが提携の成功に役立ったことはよく知られている。

■文化のギャップより大きい世代間の差

そうした研修を省けば、事業が迷走する危険もある。

チームワークという言葉の意味も国によって違うと、半導体メーカーのオアシス・セミコンダクターで日米間の共同作業の円滑化に取り組むウィル・エイムズは指摘する。

アメリカ人の言う「チーム」は、個々の役割が異なるスペシャリストの集合体。

これに対して日本人の言う「チーム」は個人の役割がはっきりせず、互いに助け合いながら目標をめざしていく。

「それぞれ長所があり、どちらがいいという問題ではない。言葉の意味が異なることを理解しておくことが重要だ」と、エイムズは言う。

日本企業はまだ、労働力の多国籍化をスタートさせたばかりだ。

グローバル化時代にふさわしい人事制度や文化の多様性に対する全社的な理解という点では、多くの多国籍企業に後れを取っている。

「日本企業はまだ2国間の問題に取り組んでいる段階」だと、グローバル戦略の人材開発を専門とするIGBネットワークの古屋紀人は言う。

「グローバルな考え方や、世界を相手にできるソフトスキルをもつ人材を育てるレベルには達していない」

こうした点で、日本の企業文化が脱皮を迫られていることはまちがいない。

若い世代に「転職文化」が広がり、雇用の流動化が進んだ結果、日本人自身の職場環境も急速に変わりつつあるからだ。

「三菱では世代間の違いのほうが、日本人と中国人やインド人との違いよりも大きい。全員の能力を最大限に引き出し、伸ばしていける方法を見つけなくてはならない」と、三菱商事の松田は言う。

日立製作所(6501)は2004年7月、2年近くかけて海外での人材活用を世界規模で見直すプロジェクトをスタート。

海外で働いている日立グループの従業員約34万人のうち、外国人はおよそ10万人を占める。

現在は海外子会社の経営トップの多くは日本人だが、いずれはさまざまな国や地域で人材を発掘し、グローパル規模で社員を登用することをめざしている。

「企業としての成長力を高めるためには、優秀な人材がその能力にふさわしい役割を果たせる仕組みを世界規模で築く必要がある」と、人材戦略室の鈴木孝嗣担当部長は言う。

グローバル時代の「いい会社」とは、人材を国際化するだけでなく、文化の違いをエネルギーに変えられる企業。

そう定義される時代に向けて、多くの日本企業はすでに走りはじめている。

急がないわけにはいかない。

置いてきぼりを食えば、世界中の優秀な人材から「村八分」にされかねないのだから。